明十三陵选址的秘密

2018-07-17 16:14:09 已浏览次

在北京昌平城区西北50多公里处,有一处占地120多平方公里的景区——明十三陵。这里埋葬了明代13位帝王和23位皇后,是外地游客到北京必去的景点之一。

明朝的建立,结束了元朝蒙古族对中原的统治,帝王的丧葬礼制也由元蒙习俗不建陵寝的“潜埋”方式,重新恢复为中原沿袭数千年之久的山陵墓葬形式。

明代从开国皇帝算起,到最后一位,一共有16位皇帝。除了因特殊情况未能葬于十三陵的,其他皇帝都长眠于此。中国古代认为“事死如事生”,即使是陵寝,也要有好的设计和好的风水,因为这关乎于国家的运势和未来。

明十三陵在北京的位置示意图

那么,明十三陵的地理位置到底有什么特殊之处?

明十三陵的陵区位于燕山山脉西部,其西北方向20公里,便是被人称为北京城"北门锁钥"的居庸关,再往北,使是著名的八达岭长城了。众所周知,明王朝是打败元统治者而建立的朝代,长城之外就是它的北方国境防线。在明代,沿着万里长城,从东到西,一共设立了9个边防重镇,以防止外族的入侵,历史上称做"九边"。由此可以看出,十三陵是一个典型的"边塞陵区"。

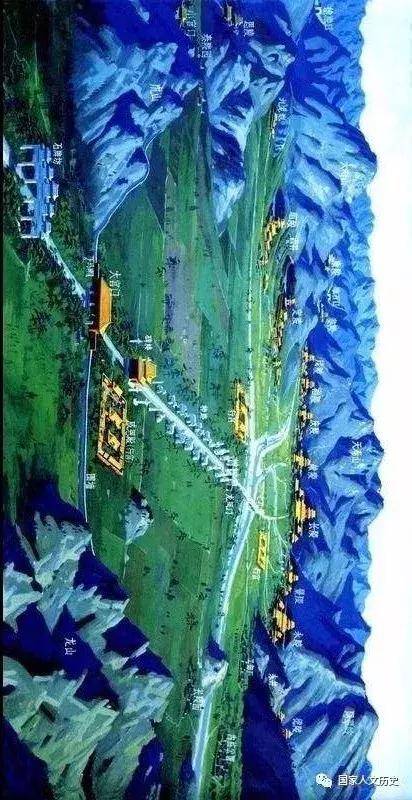

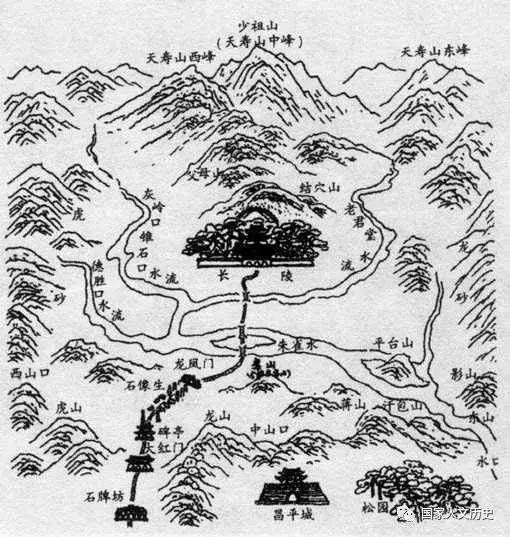

如果登高俯瞰,就会发现,以长陵为中心的天寿山陵区,是一个南北长12公里、东西宽10余公里的椭圆形山间盆地,其北面有天寿山,东面有蟒山,西面有大峪山、虎峪山,南面有汗包山、昌平城后山、龙山和虎山,西北有笔架山,东南有平台山,西南有长寿山,群山环绕,层峦叠峰。除此而外,陵区内的几道水流,自西北而向东南,弯弯曲曲,穿流而过。

明十三陵示意图

明末清初著名学者顾炎武曾经专门写诗来描述这里的地理优势:“群山自南来,势若蛟龙翔。东趾踞卢龙,西脊驰太行。后尻坐黄花(指黄花镇),前面临神京。中有万年宅,名曰康家庄。可容百万人,豁然开明堂。”

明十三陵会选择在这里建造,除了山环水绕的风水格局之外,也有其特定的历史原因。

十三陵中最早开始营造的是明朝第三位皇帝明成祖朱棣及其皇后的合葬陵,长陵。朱棣是朱元璋的第四个儿子,明洪武三年(1370年)被封为燕王,镇守北平。建文四年(1402年),他以“靖难(为皇帝解除危难)”为名,率军攻入南京,从惠帝朱允炆手中夺取了皇位。

明成祖朱棣

永乐五年(1407年),朱棣的皇后病故,陵寝的建造便被提上了日程表。按道理说,朱棣在南京夺取政权并即位,陵寝也应该选在南京的附近才是。然而他却于次年上半年派遣礼部尚书远赴北京选址。

明成祖这一举动大约有两个原因——

首先,朱棣在这时可能已经形成了迁都北京的设想。从历史文献的资料来看,朱棣迁都北京并非一时兴起,而是由政治和军事两方面的考虑。

从军事方面来说,明朝建立之后,蒙古族的残余势力虽然已经被明军击退到漠北地区,但整体仍具有不可小视的军事实力。且蒙古族残余不时地南下侵扰,严重影响了明朝北部地区的安定。为了有效抵御蒙古族的南侵,都城的位置应该处于中原地区。而南京城却是偏处江左,很难控制西北长城沿线的军事形势。

再从政治方面来看。“得罪天地祖宗”的不安心理一直隐隐压迫着朱棣,使他在南京城里待的不怎么舒坦。

政治和军事两座大山压在头上,迁都,势在必行。

北京算是朱棣的“主场”,这里曾是他做燕王时的封地。而且这里又是辽、金、元三朝的古都,在地理上“左环沧海,右拥太行,内跨中原,外控朔漠”,是建都的好地方。如果迁都此处,不仅可以有效控制中原地区,而且都城离边关很近,一旦有什么军事消息,无论是传信、防御还是出击都比较方便。

既然决定迁都北京,陵寝自然也要建在北京附近。这不仅便于皇帝对陵寝的管理,还能顺带激励子孙后代为保护祖先而守护江山。

青山绿水,风水宝地,又是政治军事要地的附近,在礼部尚书和风水术士选定昌平县黄土山后,朱棣亲临检阅,并封黄土山为天寿山。永乐七年(1409年)陵寝正式动工,永乐十一年正月,陵寝的墓室玄宫建成,次月安葬了朱棣的皇后。永乐二十二年七月朱棣亲征漠北,病逝榆木川,十二月也安葬在了长陵中。

从天寿山诸陵的布列情况看,长陵位于天寿山中峰之前,基本上处于陵区的中央,其他各陵分布在长陵的左右两侧,形成了以长陵为中心、其他各陵左右排列的陵寝体系。研究十三陵长达30年的学者胡汉生认为长陵的风水位置在十三陵中算是最好:“陵寝选址最基本的(标准)背后要有山,称为玄武,前有山称为朱雀,左山青龙,右山白虎,这几个因素都存在,称为四室完美。后山要有起伏如玄武垂头,前山不能死板,要有动态,左侧青龙要蜿蜒,右边白虎要驯服,必须是伏下身体的形态,另外陵前还要有水。”

长陵示意图

由长陵向北看,天寿山是一座三峰并立、中峰最高的笔架型山脉,这种山形,人们常称之为"三台山"。由于这种山形主次分明,起落对称,云雾雨丝之中如同世外仙山,因此历来被视为大富大贵的星峰。

长陵落脉从主峰之下正中发脉,逶迤而下,力量足,形体大,长达3公里。及至结穴处(旧时堪舆家谓地脉顿停处地形洼突,地气所藏结,称为“结穴”),结成一半球形的山包,高度约三五十米,这个山包正是明朝时风水家刻意寻觅的金星落脉。

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像