[北京]雍和宫 由王府到寺庙见证清王朝政治文化统一

2018-05-07 10:11:57 来源:古建中国 已浏览次

作为中国漫长古代王朝史的尾声,清代的角色十分特殊。虽然这并不是第一个由北方民族进入华夏核心区建立的统一王朝,但清代却在历史上第一次对东亚大陆不同的文化板块(汉、满、蒙、藏、回)实行了有效控制与统合。这成为今日中国所继承的最重要政治遗产,也形成了今日中国国家认同的基础。而实现这一宏大治理成果的诀窍,正隐藏在雍和宫。

雍和宫坐落在明清北京城的东北部,其后身紧靠着北城墙东段。北京城墙在二十世纪中叶被拆除并改建成二环路后,雍和宫成为整个二环路沿线最显著的古典地标。行驶在在北二环高架桥上,紧邻环路高高矗立的万福阁仍然是京城胜景。

雍和宫的前身是1694年(康熙三十三年)为皇四子胤禛修建的贝勒府,而后因胤禛于1709年晋封为和硕雍亲王而成为雍亲王府,继而随着胤禛于1722年登基为雍正皇帝而改为行宫“雍和宫”。而雍正的儿子、后来的乾隆皇帝弘历亦于先前的1711年出生于雍亲王府,此府由此成为中国古代最后一个盛世其中两位最有作为皇帝的潜邸,冠绝诸王府。

在中国,非凡人物居住过的府邸通常不会在其身后延续其居住功能,中古时期便有“舍宅为寺”的传统,有清一代更有雍正十三弟怡贤亲王的王府在其故后改为贤良寺之前例。故雍亲王府在雍正逝世后被改建为藏传佛教寺院,是北京绝无仅有的以“宫”命名的佛寺。

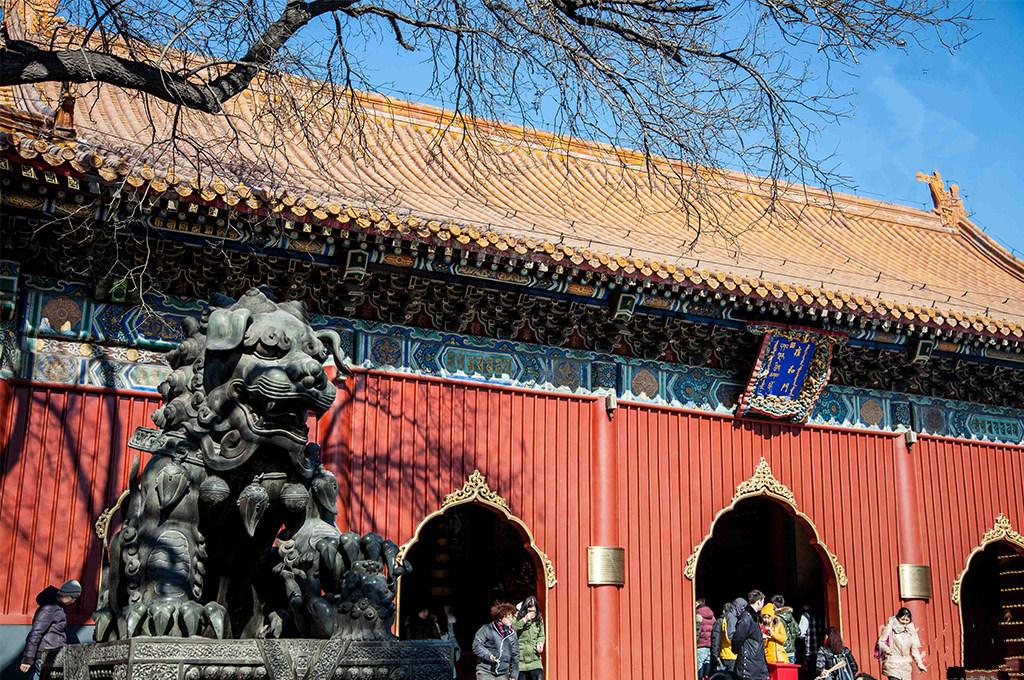

雍和宫与一般佛寺不同,在入口空间便能有突出感受。整个建筑序列的起点是南影壁和东、西、北三座牌坊围合成的横长庭院,这是与清西陵大红门一样的清代最高级别建筑组群入口。而穿过正牌坊后,是一条长长的辇道才能到达雍和宫正门——昭泰门,辇道长度几乎与昭泰门到最后一进院的整个轴线等长,这在中国平地佛寺布局中极为罕见。

辇道的出现其实是为了在其两侧设置“阿嘉仓”,即活佛居所。清代时辇道两侧设有至少七位呼图克图(藏传佛教高级转世喇嘛)的佛仓,他们既是宗教领袖,又是受朝廷委任的佛教管理者。

前面说的入口空间是在1744年改建中所扩建;而进入昭泰门后的雍和门,才是原先雍亲王府的大门。雍和门与后方的雍和宫正殿是中轴线上第一个大体量的建筑高潮,这两个殿堂与左右配殿围合成一个封闭庭院,这是原先王府前朝后寝格局的“前朝”部分,是礼仪性最强的空间。此庭院正中置有一座四角攒尖顶碑亭,显著的位置说明了其内御碑之重要。这座碑就是清代著名的石刻文献《喇嘛说》,为乾隆帝亲自撰写并用汉满蒙藏四种文字铭刻。

《喇嘛说》是乾隆帝对当朝佛教政策的全面概述,从“兴黄教所以安众蒙古”的根本宗旨到元代过度崇奉“有妨政事之弊”的历史反思,再到“金瓶掣签”制度的建立,可以说直到今天藏传佛教大活佛转世确认办法的合法性都直接源于此碑。

由于雍和宫先后经历了贝勒府、雍亲王府、雍正行宫和藏传佛寺四个功能时段,建筑组群经历过多重变化。而其作为胤禛府邸时期最主要的形态遗留便是这两座大殿,在乾隆朝之前分别为王府的正殿“银安殿”和后殿(实为殿型门,为通向后寝的内门)。雍和宫整个建筑群便得名于这座先前的银安殿,它在雍正三年王府升格为行宫时便更名为“雍和宫”。

正殿中供奉的是汉地常见大雄宝殿中的佛像配置:三世佛、观音、弥勒及十八罗汉;而对应于通常“伽蓝七堂”寺院格局之后殿的永佑殿,则选择无量寿佛作为主供,这是清代皇家祝寿祈福的常用供奉题材。

永佑殿之后的区域,是乾隆朝将行宫改建为佛寺过程中对建筑形象和功能最重大的改变。法轮殿原先是雍正帝的寝殿,他驾崩后还专门在移灵到此停灵以示“寿终正寝”;但法轮殿今天完全不是一个传统王府寝殿的样子:横长的汉式主屋顶上升起一大两小三个阁楼,这并非汉地传统。实际上,法轮殿屋顶的北坡上还有两个小阁楼,与南坡的两个一起环绕中央的大阁楼,形成一种中心对称的图式,是为附会须弥山的五峰。

佛教认为须弥山是宇宙的中心,环绕须弥山的中心对称图式便是“曼荼罗”,也叫坛城,因此法轮殿从形态上代表了整个建筑组群的中心。

法轮殿最精彩的看点是它的室内采光。外观上象征须弥五峰的五个阁楼上都设有窗,到了室内它们正好巧妙地成为了五个天窗。幽暗的室内空间中,从天顶射入的光线打在主尊宗喀巴大师像的头和肩部,给予这尊佛像以极其光明与神圣的光影效果。

万福阁是雍和宫最高的建筑,也是人们在外面街道上对雍和宫最深刻的印象。它是雍和宫中轴线上最后修建的一座。此处原来是雍亲王府寝殿(法轮殿)的后罩楼,一直保持到1748年(乾隆是三年),当年七世达赖喇嘛向乾隆帝进献了一根罕见的巨型白檀木,乾隆帝命令将其雕造为一尊弥勒佛,并在雍和宫造高阁供奉,这就是今天万福阁中的巨型木雕弥勒,它与承德普宁寺大乘阁中的千手千眼观音像是清代巨型木雕的双璧。因此万福阁就像河北正定隆兴寺的大悲阁一样,是因像而造阁。

万福阁的建筑不但有三重飞檐之间层高和体积富于变化而造就的优美外观,更是中国古代多层木构楼阁技术在最后发展阶段的一个杰出作品。它与两旁配楼——永康阁和延绥阁——之间的空中连接桥,是中国历代建筑中仅存的一例实际尺度的飞阁复道,遥远地回应着七百年前山西大同下华严寺薄伽教藏殿中的辽代天宫楼阁模型。

整个雍和宫最后建成的建筑,是法轮殿东西两侧的班禅楼和戒台楼。它们的修建缘于乾隆朝后期清廷最重要的接待任务:六世班禅来访。六世班禅在1780年对朝廷的访问催生了北京和承德两地最后的一次大规模佛教建筑营造。雍和宫的两处添建虽规模则不及承德须弥福寿之庙和北京宗镜大昭之庙,但戒台的存在使其意义远在另两处寺庙的接待、居住功能之上。

乾隆帝早前已经接受章嘉活佛的灌顶,而此次专门修建戒台并让班禅在此为自己授戒,不但进一步确证了他本心对藏传佛教的信仰,更通过做出以班禅为上师的姿态来怀柔拉拢西藏。由于授戒的显著意义,班禅楼和戒台楼成为六世班禅在北京访问全过程中规格最高、礼仪最隆重的活动;而由此建立的雍和宫与班禅的特殊关联亦给二百多年后的当代提供了一份重要政治遗产。

而戒坛楼中完好保存至今的这座戒坛,也是中国自七世纪道宣从天竺引进戒坛以来,中国对这一特殊的建筑类型——戒坛之长达十一个世纪的本土化设计实践的最后产物。它和雍和宫中许多其他建筑一起记录着一个帝国的抱负。

作为北京规模最大的佛教寺院,雍和宫通常被北京人视作本地最为灵验的寺庙,终年祈福纳翔人潮涌动,香火蔚为壮观。每年农历初一抢烧头炷香更须排队达四十个小时,一日之内吸引七八万人。在当代中国东部都市传统信仰渐弱的语境下,雍和宫前身作为皇帝潜邸的地位并不足以维持如此汹涌的信仰,而更在于其宗教角色。

内陆亚洲的满洲、蒙古和西藏在清代第一次同时被有效整合在汉地皇权之下,最重要的粘合剂即是藏传佛教。满洲皇室对内亚各板块的政治主权来自军事和宗教主权,而塑造宗教主权的首要举措便是将藏传佛教信仰与管理中心从拉萨转移至北京,这是乾隆帝改建雍和宫之首要目的。因此,雍和宫在1744年改建后不仅成为全国等级最高的一座寺庙,也身兼规格最高的佛教教育机构、活佛驻地和佛像生产地。

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像