向之所贵书卷气——且说文人书法

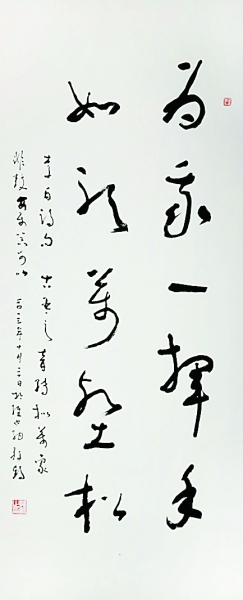

为我一挥手 如听万壑松(李白诗句) 孙鹤 书

自宋代以来,尽管书法之美种类繁多,各种书风均有其擅,然而,文人书法独有的书卷气,却始终以其超然的境界和隽永的蕴藉之美,高居于所有书法品位之上。日前读了孙鹤教授的《且说文人书法》一文,该文从中国学术史、中国教育史、当代书法教育与书法现状三个方面,透彻分析了文人书法向之所贵、往之所生、近之所长、今之所失,表达了其对文人书法独到而深刻的见解,深有同感。

《且说文人书法》一文引陈师曾1921年所著《文人画之价值》中所论文人画可贵处,认为文人画须“带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想”,以此为类比,提出文人书法的可贵性亦不在于“书法技法本身,而在于书法之外的文人气象与寄托”,从学术史的角度阐述了文人书法赖以生成的环境,源自于中国学术的浑融性,提出“传统的经、史、子、集四大类别的学术成果和学术思想,是探知中国人文精神的通衢,书法恰恰是在这些学问的蕴含之中,才滋长出那份隽永蕴藉的内涵,拥有了那份独特的被陈师曾称为高尚意趣的文人气”。

该文反观文人书法今日之失,感慨当代书法之所以很难出现真正的“大师”,归根究底是由于“失去了饱受旧学滋养的固有生存基因,也改变了书法成长的方向。书法成为艺术学之下的一门独立学科,更多地讲究技巧与造型,与传统学术的训练与养成关涉不深,且渐行渐远”;而民国时期大师辈出的原因,在于因西学东渐,中国学术虽开始了学科分化,“书法却始终被包含在人文学科之中,与文史哲等传统学科为一体,从而使民国书法不失那份笔墨之外的寄托”。例如“率先在研究生学历教育中开设书法课的是20世纪30年代的金陵大学国学特别研究班,执教者胡小石,是一位谙于文史、工于文字、长于金石、能诗善赋而兼擅书法的通才,将书法教学植于旧学的基础之上,以学养书,以书娱性”。这与当下书法的教学环境有天壤之别,因此才产生了高文、游寿等杰出书家。康有为、梁启超、章太炎、王国维等,在那个仅做一门学问即可成名家的时代风尚下,“仍然走传统治学理念的通人通才之路”,而康、梁二位,更以学人身份实践书法、大倡碑学。此举虽有矫枉过正之嫌,曾导致帖学萎靡,但其学人领袖之魄力、时尚标杆之作用却不容抹杀。

作为国粹之一,书法一向是国人的骄傲,今天,却成为国人的伤痛:它似乎离我们很近,随处可见书法速成班、培训班的招牌,随时可以听到“书法家”之威名;又似乎离我们很远,那种有着沉静、真诚、耐人回味的蕴藉之美,带有浓浓的文人书卷气的书法是那样罕见!原因何在?正如孙鹤教授文中所言:“当代书法更多的是‘为人’,而文人书法则是‘为己’,仅诉一己衷肠。‘为人’必不自由,无自由便无自在;‘为人’必定入世,入世便无清雅;‘为人’无需真情,无真情便无蕴藉。”而熟视当今书法,似乎繁盛,但论其实质,则其中“为人”者远超于“为己”者;而学人几乎不染指书法,侧身让位于江湖,更加重了书法文人气的丧失。

孙鹤教授不以书家自诩,却提出要“步踵先贤,勉力躬行”,以学人自励,以学养书、以书促学。其书风娴雅空灵,充满韵味,让我们欣喜地感受到,陈师曾所言“文人之性质、文人之趣味、文人之感想”的文人书卷气,在近三十年几近凋零的岁月之后,正向我们缓缓走来。作为一个时代风尚转化的标志,它喻示了中国书法在当下正意图寻找蕴藉而深厚的文化气质和沉稳踏实的学书心境,而未来,当二者融为一体时,久违而稀缺的书卷气就会更多地进入人们的视野,即使不能大规模呈现民国时期那种令人肃然起敬的文人书法,也会使当下的书法生态有所改善。

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像