老照片再现抗战烽火(组图)

2014-07-07 16:46:08 来源:和讯网 已浏览次

1937年7月7日,北平宛平卢沟桥上的守军。

驻宛平的中国军队紧急奔赴卢沟桥战场。

驻守北平的二十九军战士肩上背着机枪子弹袋,挂着传统的中国大刀。刊于1937年8月28日英国《伦敦新闻画报》。

大门紧闭的宛平城。

“这天晚上,天空晴朗,没有月光。星空下,可以隐约看到远处宛平的城墙和附近不时移动的中国士兵的影子。这是一个寂静的夜晚。”1937年7月7日,驻丰台日军第一联队第三大队第八中队中队长清水节郎在日记里写下这段话。

然而,这并不是一个寂静的夜晚。午夜时分,冀察政务委员会外交委员会接到了日本驻北平特务机关长松井太久郎的电话。松井称,正在卢沟桥演习的日军,仿佛听见驻宛平城内之军队发枪数响。演习部队一时混乱,以致一名士兵丢失。日军要求进入宛平城搜寻。29军军部拒绝了日军的无理要求,并答复说:卢沟桥是中国领土,日本军队未经我方事先同意而在此演习,已经违背了国际公法,妨害我国主权,走失士兵我方不能负责。

双方的交涉一直持续到7月8日凌晨5时许。借着熹微的晨光,日军突然向卢沟桥一带的中国军队发起了进攻。炮火向宛平县城狂轰乱炸。中国守军第29军第110旅奋起抵抗,吉星文团连续三次击退日军的进攻。日军第3大队直扑回龙庙和附近的铁路桥。

日军悍然挑起卢沟桥事变,激起了全国人民的极大愤慨。7月8日,中国共产党中央委员会通电全国:“全中国的同胞们,平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”并且提出了“不让日本帝国主义占领中国寸土!”“为保卫国土流最后一滴血!”蒋介石提出了,“不屈服,不扩大”、“不求战,必抗战”的方针。

对于在卢沟桥战斗中英勇抵抗的第29军,全国各界也给予极大的声援。各地民众纷纷组织团体,送来慰问信、慰劳品;平津学生组织战地服务团,到前线救护伤员、运送弹药;卢沟桥地区的居民为部队送水、送饭,搬运军用物资;长辛店铁路工人迅速在城墙上修好防空洞、挖好枪眼,以协助军队固守宛平城……

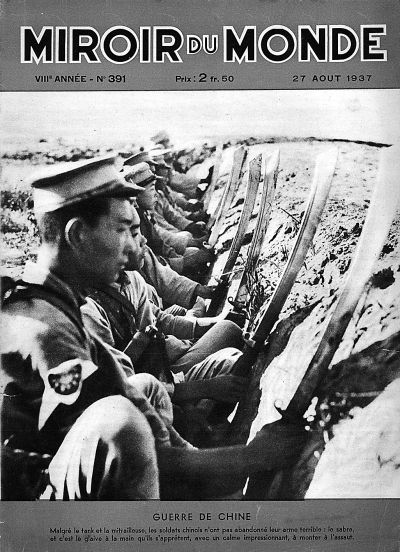

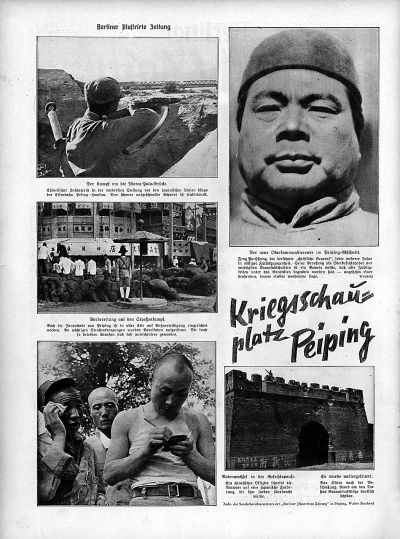

当时,许多西方媒体驻北平记者,也纷纷把镜头对准了抗战中的中国军民。英国《伦敦新闻画报》(The Illustrated London News)、法国《画报》(L’llustration)、《世界画报》(Le Monde Illustre)、美国《生活》杂志(Life)、意大利《星期日信使》等主流新闻画刊都大篇幅报道了北平的战事。这些外国记者的图文报道,为我们留下了中国军民抗击外辱的宝贵一幕。其中,1937年8月27日法国《世界之镜》的封面尤为引人注目。年轻的脸庞,视死如归的神情,以及闪亮的大刀,传递了中国人抗战的决心。这张照片在欧洲读者中引起了巨大反响,从而使欧洲社会对抗战中的中国给予很大同情。

“大刀向鬼子们的头上砍去,二十九军的弟兄们,抗战的一天来到了……”中国人民全面抗战的伟大序幕伴着这首激昂的歌曲,伴着将士们身背大刀的背影,伴着全国人民坚毅的目光由此拉开。

第二十九军大刀队士兵在战壕中准备拼杀。年轻的脸庞,视死如归的表情和闪亮的大刀,把中国人的抗日决心传递给欧洲读者。本片刊于1937年8月27日法国《世界之镜》杂志的封面。

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像