美国的禅宗热:疯狂学日本 推崇中国唐代禅师

美国曾掀禅宗热

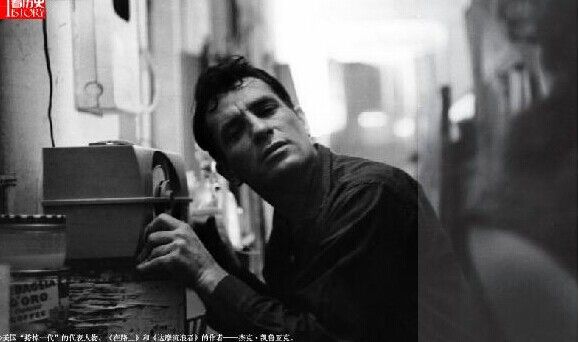

致幻剂、摇滚乐、性解放的另一面,是禅与唐诗。相去万里的两者,以主流社会难以理解的方式结合在了一起,便成了披头禅、嬉皮禅,它属于加里·斯奈德,属于凯鲁亚克,属于鲍勃·迪伦,属于1960年代美国“垮掉的一代”。

二战催生了一个空前强大的美国,但建立在军工综合体基础上的经济繁荣、科技领先,却无法遮掩冷战时代的精神痛苦和心灵异化:政治迫害、种族歧视、原子恐怖、女权运动、环境恶化……许多年轻一代美国人由此对美国社会制度、道德准则和价值观念、传统艺术形式,甚至基督教教义都产生了怀疑。

怀疑之外,他们以反叛的姿态挑战主流社会:不修边幅、蓬头垢面,然而骨子里愤世嫉俗。他们常聚集于公寓或地下室,一边谈论社会文学艺术,一边吸大麻、酗酒,欣赏爵士乐或搞同性恋;有时也在酒吧、咖啡馆吟咏自己的作品,或是成群结队去山林旷野,在自然乐趣中寻求心灵依托……

但更多时候,他们以放纵感官享受的方式寄托自我,一切荒唐、淫乱的行为,都被视为超凡人圣。核心成员威廉·博罗斯渴望体验犯罪行为感受,曾参与贩卖盗来物品、致幻毒品,并吸食鸦片;凯鲁亚克参与过一起杀人案,因协从犯罪而被捕;金斯堡家中堆满偷来的东西,他曾驾驶载满贼赃的汽车,直到做出更疯狂的举动,在精神病院被实施胰岛素休克疗法……

这就是杰克·凯鲁亚克在其畅销书《达摩流浪者》中描绘的“披头”(beat),也即“垮掉的一代”。“beat”象征当时节奏疯狂急促的爵士乐节奏,同时也表达世界末日快到时的绝望感受。

但披头士们很快意识到这种寄托的荒诞与无力。预期的幸福与充实没有实现,却更感沉重的失落和不安。然后,他们继续在漫长的精神苦旅中沉沦挣扎,“即使是最粗俗和最虚无的成员,也毫无例外地关心精神的归依和信仰的依靠”。

■铃木大拙西来

几乎与披头士群体同时出现在美国的,是日本禅师铃木大拙。

铃木自1893年起,一生致力于向世界传播禅学,因而被称为“世界的禅者”。

那一年,23年的铃木大拙初次亮相芝加哥“世界宗教会议”,就以对佛学的深刻理解与对英文的娴熟把握,折服了美国学者,他首次将因果、涅盘等名词,用英语精准地介绍给了对此闻所未闻的西方人。

肇始于铃木大拙的日本禅宗西渡,由此在美国生根、发芽,经历1930年代的短暂兴盛和1940年代战火中的禁绝后,1950-1958年间,铃木大拙再度来到美国,执教于美国哥伦比亚大学,余暇则口说笔书,在各大城市讲演禅法。

禅宗由此开始在美国流行,禅寺、禅堂、禅宗学校、禅定中心不断出现,许多着名大学也开设了禅宗研究机构或团体,且逐年增多,还定期编译出版禅宗典籍目录。

而披头士们的禅缘,也由倾听铃木大拙的禅法讲演开始。

与西方传统信仰迥然不同的是,禅宗注重切近人生的问题,也即如何止息烦恼、获得快乐自在的生命,其认为世界缘生缘灭、无始无终——而它又恰好在西方思维传统中强调的秩序和逻辑被打破时出现,“是应时的苦口良药,可化解战争所带来的恐惧感,并松懈二元对立的紧张、改变他们的念头”。

披头士们很快接受了这种能让人产生圆融无碍,及鼓励从人生体验中学习的迥异宗教,他们前往加州北海岸广大山区,在无边的西部天空下乞灵于禅宗,将疯狂与智慧相结合,将自己置身于超脱玄妙的神秘境界,借助“禅”到达了世界的另一端,规避被现代文明驯化的命运。从而实现灵魂的最终圆满和完善。(陈元音《禅与美国文学》)

尤其是禅宗三祖僧璨《信心铭》的“至道无难,唯嫌拣择。但莫憎爱,洞然明白。欲得现前,莫存顺逆。违顺相争,是为心病。”是直接否定了善恶二元论的警语,特别得到披头族的认同。

从禅宗出发,他们更将目光投向了其背后陌生的东方传统。其核心人物如凯鲁亚克、金斯伯格、加里·斯奈德等人,都在那段时间去了东方游历,修行禅定、静坐默想,以求得精神解脱。

尽管披头禅被人笑称是进口的二手货,不是正统禅,但正因他们的热忱与疯狂,始有后来在美国各地禅中心如雨后春笋般的林立,在嬉皮风盛行的1960年代成为一股热潮,而禅也因此走进了英语词典,名为“zen”。

至于披头士们的禅,则被称为Beat Zen,也就是“披头禅”,其得名于铃木大拙学生艾伦·瓦茨的同名着作。

■跨越时空的禅意共鸣

披头禅的一个显着特色,是“披头族”们着力将感悟到的禅意融入音乐、文学、绘画……如他们的小说《在路上》,描绘主人公看见一轮红日渐渐升起,“那是其生命中最不可思议的时刻,面对那轮红日,他产生了一种奇异的感觉,觉得自己不过是一个陌生人,行踪飘忽不定。”面对红日突然问不知自己是谁的感觉,已深蕴禅意。

其中尤为引人瞩目者,是披头诗人加里·斯奈德,他从禅宗入手,一直远追至中国中唐时代的诗僧寒山。

寒山早年曾有优游生活,聪颖好文,后来遭遇乱世,兄长败家,父母谢世,妻儿离去,半生流离后返回故乡咸阳,于物是人非中回望半生以来种种沧桑巨变,终于彻悟,从此不再执着尘世和生死,吟哦着“郑州梨,青州枣,万物无过出处好”奔向天台山归隐。

此后的寒山,头戴树皮帽,足登破木屐,时而自言自语,时而放声大笑,时而望空谩骂,又常在林间水边唱偈吟诗,书之树间、石上和田野人家的墙壁,其中有相当数量的禅诗,为唐宋以来历代高僧禅师唱和讲禅之经典。

20世纪50年代末至60年代,斯奈德译介了24首寒山诗歌。寒山诗曰:“杳杳寒山道,落落冷涧滨。啾啾常有鸟,寂寂更无人。淅淅风吹面,纷纷雪积身。朝朝不见日,岁岁不知春。”而斯奈德则在《八月中在沙斗山望哨》中写道:“山谷中云遮雾障/五日大雨三天酷热/树脂在松果上闪光,在巨岩和草地对面/有成群新生的蝇。”

寒山对个体生命的超越,乃是“经过心灵上几番大生大死后的彻底醒悟”,其游离于社会成规与秩序之外而自乐其志,丝毫不受世俗权威干扰其生活的悠然,都成为披头士们特立独行、标榜自我乃至鄙视社会、背弃社会,走向自然旷野的先导。在寒山诗中,他们更感悟到了一种安宁、详和的气氛和禅悦的生机,找到了抚慰他们动荡而空虚的精神的源泉。

于是,在当时的语境下,斯奈德笔下的寒山,这位疯癫的山之隐者,就变成了一位“垮掉”的英雄和反文化的先锋,成了一个“反对符号”。在诗歌中,在“佯狂似癫”中,披头士们与千年前万里外的一位异域禅僧完成了一场“跨越时空的沟通”。

■斯奈德:披头禅精神领袖的40年

斯奈德自己,活脱脱就是一个美国的寒山,他早年就曾做过伐木工和森林防火了望员,他热衷于登山,十几岁时就成了野营俱乐部的顾问。这成为其日后热情追随东方哲学和生态主义的强烈心理动因。

斯奈德生于旧金山,大萧条期间,家庭经济陷入贫困,只得迁往华盛顿州。父母在那里经营一个小农场。8岁时,家里六个月的小牛死了。他问神父,这头小牛能不能上天堂。神父说不能。斯奈德痛哭不止,对神父说:“那我退学。”

对基督教失望后,上大学时的斯奈德对佛教众生平等的观念产生兴趣,也开始学习铃木大拙的着作。接触禅学后,斯奈德决定中止人类学的学习,转到加州大学伯克利分校学习东方语言和文化。

在那里,他结识了凯鲁亚克,他俩一起在山上住了几个月,凯鲁亚克《达摩流浪者》一书,正是照搬了这段生活:书中主人公贾菲及其朋友,住在一间小屋里简朴苦修,没有椅子和床,只有一张类似榻榻米的席子,屋里全是书,放在柳条筐里;衣服都是慈善商店的二手货;他们还常常去爬山,一爬就是几星期。

1956年,斯奈德去往日本京都,开始了10年的临济宗禅学和东亚文化研习历程。他在京都大相国寺出家为僧,从事劳作之外“敲了三年木鱼”,是该寺第一位洋和尚。他的中文、日文造诣,使得他的禅学水平远远超出一般美国学者;他的四次婚姻中有一次是与一位日裔美国人,结果斯奈德说日语,倒是他的妻子说英语。

1969年,斯奈德在内华达山区买了100公顷土地,在在满眼山花、野火鸡、

责任编辑:小明

责任编辑:小明

文物网版权与免责声明:

一、凡本站中注明“来源:文物网”的所有文字、图片和音视频,版权均属文物网所有,转载时必须注明“来源:文物网”,并附上原文链接。

二、凡来源非文物网的新闻(作品)只代表本网传播该信息,并不代表赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在见后30日内联系邮箱:chief_editor@wenwuchina.com

月度排行

新闻速递

- 2021年度文物保护示范工程公布

- 李白《嘲王历阳不肯饮酒》诗稿考论

- 习近平:不断做强做优做大我国数字经济

- 张同禄80华诞纪念典藏展开幕,景泰蓝《盛世同路》引...

- 为盛世献礼,与第一大党同路!景泰蓝《盛世同路》在沪...

- 国之重器景泰蓝《和平颂宝鉴》入藏敦煌博物馆

- 景泰蓝泰斗张同禄八十华诞纪念典藏展盛大开幕,《盛世...

专题视点MORE

原创推荐MORE

- 文物网培训中心

- 美好时光

- 大家鉴宝—老窑瓷博物馆公益鉴宝活动圆满举行

- 曜变之旅

- 菖蒲河园,一袭釉色染枝头

- 龙泉琮式瓶

- 盛世风袭北京城,金秋月览长安客(下篇)

- 阿富汗珍宝展之:石膏盘上的希腊神话

- 秘色出上林

- 阿富汗珍宝展之:恒河女神雕像