责编:张艳 美编:吴芳

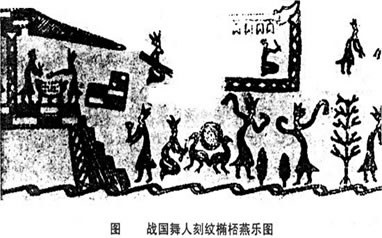

韩国国防部最近宣布废除已实行16年的文艺兵制度,此举不仅在韩国引发热议,在中国的反应也很强烈。近日李天一案甚嚣尘上,并延其父母,可谓"礼崩乐坏"的代表。如今文艺兵、文工团在中国舆论场已经被妖魔化,有人认为中国应效仿韩国废除这一乐制。实际上官乐在中国古已有之,如周代的大司乐 汉代的乐府 隋唐及宋代的大乐署、教坊 梨园等等,官乐所辖乐官、乐师、乐工颇多。就是帝王也不乏精通音乐者,如擅琴的周文王,能从铿锵的"金石之乐"中听出钟声不和的魏文侯,更别说"尤知音律"建立音乐机构梨园并亲自几百名名乐工的唐玄宗了。

"八佾舞于庭"出自《论语·八佾篇》:"孔子谓季氏,'八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。'"。佾是奏乐舞蹈的行列,也是表示社会地位的乐舞等级、规格。一佾指一列八人,八佾八列六十四人。按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。季氏是正卿,只能用四佾,他却用八佾。难怪孔子气愤之极,大声疾呼:"是可忍孰不可忍也!"[详细]

王子朝,姓姬名朝,春秋时期周景王庶长子。与王子猛争国,子猛卒而敬王即位,是为东王。尹氏立子朝,是为西王。立五年而败,携周室典籍奔楚。王子朝"奉周之典籍以奔楚"不仅是我国先秦史上一次最大的文化迁徙活动,同时也把有专门技艺和知识的乐官、百工陆续分散到各诸侯国,音乐文化也得以下移。西周前期是周王朝最为强盛的时期,天子具有至高无上的地位和权力,当时是"礼乐征伐自天子出",而王子朝奔楚使得音乐文化下移,被视为"礼崩乐坏"的表现。[详细]

"礼崩乐坏"的另一表现是被奉为"先王之乐"的"雅乐",由于长期用于礼仪祭祀,已成为一种固定而刻板的程式,音乐本身失去了生命力和感染力。连统治阶级自己也不爱看、不爱听了,正如 《礼记·乐记》载"魏文侯问于子夏曰:'吾端冕而听古乐,则惟恐卧;听郑卫之音,则不知倦。敢问古乐之如彼,何也?新乐之如此,何也?'"魏文侯身为贵族,也不得不承认古乐僵化、枯燥,民间音乐生动引人入胜。此时古乐已经失去了欣赏价值了。[详细]

嵇康(223-263年),字叔夜。"竹林七贤"的领袖人物。嵇康喜爱音乐,他在《琴赋》序中说:"余少好音声,长而习之,以为物有盛衰而此无变。滋味有厌,而此不倦。"作有琴曲《嵇氏四弄》,包括:《长清》、《短清》、《长侧》、《短侧》,与《蔡氏五弄》合称《九弄》。他的《琴赋》生动地描绘了琴曲艺术的多种表现,并评论了当时的一些琴曲,具有史料价值。,此外,《玄默》、《孤馆遇神》等琴曲也传为他的作品。[详细]

苏轼(公元 1036 年 — 公元 1101 年) 字子瞻,又字和仲,号" 东坡 居士",眉州眉山人,是北宋文豪和书画家,唐宋八大家之一,是豪放派诗词的代表人物。 苏轼的诗词文章脍炙人口,书法也是当时的典范,在琴学上也同样有很深的修养。他曾为唐曲《阳关三叠》(《渭城曲》)填词,又曾为根据欧阳修《醉翁亭记》所作的琴曲《醉翁吟》填词。另外,他还作有琴曲《鹤舞洞天》,又著有琴学著作《杂书琴事》,对琴文化的发展有很大的影响。[详细]

商代青铜铙

战国前期 外卒铎

能原镈

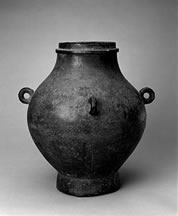

出土青瓷缶

青铜钲

曾侯乙编钟

我国周代已经出现"八音"的名称。如《周礼·春官·大师》载:"皆播之八音——金、石、土、革、丝、木、匏、竹",《尚书·尧典》载:"三载,四海 密八音"等。所谓"八音",是我国古代依据制作材料的不同,将乐器分成八个类别:金(钟、镈、铙、铎、钲、镛、錞于)、石(磬)、丝(琴、瑟、筝、筑)、竹(箫、箎、管、筊、牍、言、产、仲)、匏(笙、竽、巢、簧、和)、土(埙、缶)、革(鼗、雷鼓、土鼓、麻、料、搏拊)、木(柷、敔)八类。八音乐器分类法名称的产生,标志着我国古代器乐艺术的发展已进入了一个成熟的阶段。

清中期 红油金漆龙埙

正仓院"螺钿紫檀五弦琵琶"与金银平纹琴同置于北仓下部的前棚内。五弦琵琶和另一种四弦的"曲项琵琶"约在两汉时同从西域传入中国,西元五六世纪盛行于北朝。五弦琵琶在其后的发展过程中,与曲项琵琶融汇合流,约在宋代失传而退出了历史舞台,所以今天已极为罕见。这件螺钿紫檀五弦琵琶是目前所见唯一的五弦实物。[详细]

至少已有3000余年历史的中国古琴艺术,约于1000多年以前传入日本,成为日本学人极为喜爱的高雅艺术。正仓院的北仓所藏"金银平纹琴"即是重要物证。金银平纹琴被置于北仓下部前棚内。据《献物账》所载平纹琴于唐宪宗元和十二年传入日本。该琴的琴体表现施精美的金银平纹琴,有人物、鸟兽、花草等内容。[详细]

"雕石尺八"置于正仓院北仓下部前棚内,"刻雕尺八"为多节竹制,通体雕刻精美的花纹,工艺最精。尺八每一音孔,均刻有环状花纹。在第 1孔上,刻有二女像,其一人胡服,作俯身采花状。另一人在其身后,作张袖之姿;后孔下也刻有二女像,刻一女子肩搭织花帔帛,梳高髻,手执纨扇作站立之姿。[详细]