责编:白頔 美编:刘子洋

深受“男女授受不亲”的清规戒律影响,中国古代女性长期过着封闭式的生活,活动大多只限于自己所处的闺阁范围内。

由于古代少女们的闺阁是不允许男人随便进入的“绝对禁区”,因此也就逐渐形成了一个颇具神秘色彩的敏感地带。

本期专题小编就将带您一同揭开古代女子闺阁生活的神秘面纱。

-

闷户橱:殷富之家嫁女的必选

闷户橱兼具承置与储藏两种功能,橱面和桌案一样可以摆放物件,抽屉及下面的空间可以存放东西。而它之所以能叫“嫁底”是因为其具有一项其它中国古典家具不具备的空间——“闷仓”。闷仓在抽屉下,从正面看为一面山墙,其内部空间可以存放东西,但必须先取出抽屉,东西的搁置及取拿都得通过抽屉的空间,虽然不太方便,但也相对隐蔽,适合收藏姑娘出嫁时带走的细软之物,所以说闷户橱能称“嫁底”。[详细]

-

玫瑰椅:知性文雅的闺房坐具

玫瑰椅在古典座椅中不像交椅、圈椅、官帽椅拥有大名气,也没有获得皇宫贵族与名人名士的赏识垂青,却有一个非主流文艺范的名字——“玫瑰”,也因此备受古代文艺分子们的喜爱。不过,此“玫瑰”非象征着浪漫的玫瑰花,而是美若瑰玉的“玫瑰”,与名字匹配的是,玫瑰椅也是古代小姐闺房的御用座具。古代女子坐在此种椅子上,必须坐姿端正、腰背挺直,坐椅面三分之一的位置,以体现大家闺秀的教养。[详细]

-

绣墩:彰显大家闺秀气质

绣墩,是古典家具大家族中的“闺秀”之作。不同于大多数象征尊严、权利、地位的“男权”坐具,它别出心裁地以女性化的圆润、婀娜、秀美展现出了古典坐具的别样风华。绣墩的美,首先在于其形制的独树一帜,国人向来崇尚平衡、方正的肃穆美,古典坐具秉承这一理念,通常表现为四平八稳。而绣墩却“背道而驰”,以一种独特的圆润形象出现,比起方方正正的座椅多了几分女性化的秀美。[详细]

-

镜台:闺阁女子梳妆雅物

和其他类家具一样,因为有了名贵硬木材质的使用,镜台的制作在明清时期达到一个高峰,最具代表性的莫过于屏风宝座式镜台,用材以黄花梨居多且一反黄花梨家具少雕饰的特性,亦见紫檀木者。无论外观还是材质,屏风宝座式镜台一看便知非寻常人家能用,流传至今当然凤毛麟角。[详细]

-

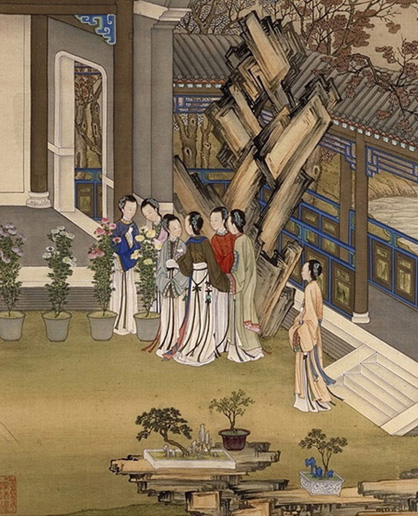

从《红楼梦》看古代小姐的闺房家私

在中国的传统文化中,未婚女子的住所称作“闺房”,又称“香闺”,是青春少女坐卧起居、修炼女红、研习诗书礼仪的所在。明清时期,大户人家的女儿,一待春意萌动,便要安排进入闺房,加以重点保护,不可与外界接触,看《红楼梦》时我们不难发现,这些富家小姐们每天的生活都是围绕着大观园。所以,闺房生活在女子的一生中极为重要且最为温馨、美好。因而在古代的大户人家中闺房的设计和布置还是比较重视的,一部《红楼梦》将古代贵族小姐们各式各样的闺房设计都呈现在我们眼帘,那么有在小姐楼中一应俱全的家具中哪些是小姐们的“宠儿”呢?[详细]

-

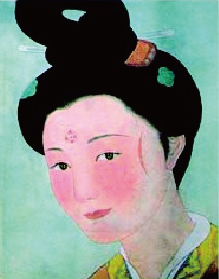

【妆容篇】古鉴映香红

“女为悦己者容”,自古已然。爱美之心,人皆有之。由此观之,美容化妆术的源远流长应是顺乎人心之举。素面朝天固然是清水出芙蓉的天然表现,浓妆淡抹也不乏锦上添花之妙。传说,早在原始部落时期,黄帝的爱妃女英就曾用白芷来润泽肌肤,美容养颜,以至古代妇女竞相仿效,美容之风日盛。[详细]

-

【服装篇】佳人炫绣袿

古往今来,女性爱美、追求靓丽的性情是再自然不过的事。杜甫的《丽人行》里说:“三月三日天气新,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。头上何所有,翠微盍叶垂鬓唇。背后何所见,珠压腰衱稳称身。”就描画的女性美丽和服饰之艳丽。[详细]

-

【配饰篇】玉钗舞东风

爱美之心,人皆有之。自有人类文明以来,就有了对自身美化的追求。原始时代,一些部落在祭祀中,会把动物油脂涂抹在皮肤上,使肤色看起来健康有光泽,这就要算是最早的化妆行为了。如此,则妆饰的历史几乎可以推算到自人类的存在开始。“女为悦己者容”,和男性相比,女性更注重自己的服饰打扮。古代女子的妆饰情况如何呢?[详细]

-

【发式篇】髻鬟起旖旎

古往今来,女性爱美、追求靓丽的性情是再自然不过的事。杜甫的《丽人行》里说:“三月三日天气新,长安水边多丽人。态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。头上何所有,翠微盍叶垂鬓唇。背后何所见,珠压腰衱稳称身。”就描画的女性美丽和服饰之艳丽。[详细]

-

永远的胭脂水粉

跟现代的集约化工业化生产不同,古代的胭脂水粉不仅用料天然,工艺也简单环保,有些甚至显得浪漫,所以常会打动文人墨客。陆况《抱散集》中介绍了一种古时江南女子做脂粉的方法:采摘梅雨季节的花蕊,阴干,加香脂,做成绿绒膏,匀染脸颊,颜色绝美。[详细]

-

刨花缸里“美人胶”

“美人胶”用法简单,取几片放进刨花缸里,倒一点热水,过一会便渗出黏液,用软毛刷蘸着往头发上抿就可以。不仅光可鉴人便于梳理,而且还有淡香散出。旧时戏曲里的旦角,两边的鬓角也用“美人胶”贴片。黑发油亮,粉面团团,自有一种古典的美感。[详细]

-

梳篦趣话

在古代,梳子、篦箕不仅是理发美容工具,而且是妇女插在头发上的装饰品,与簪、髻、钗、珠花、金钿、勒子、步摇等并称为中国八大发饰。发饰盛行的唐宋时期,妇女们不仅喜欢以梳插髻妆饰发式,同时还喜欢插篦,甚至达到如痴如醉程度。[详细]

说女红

女红,也就是女工,一般人容易误读这个“红”字,其发音应该读gōng,是指古代女子所从事的纺织、刺绣等活计的过程,以及经她们的巧手所产生的作品。一般都很小,像荷包、香袋、绣花鞋、枕头等。而从事这个行当所使用的器具也不大,小巧精致,讨人喜欢,又基本上是小女子所用,因此在“女红”前加个“小”字,更显准确生动。[详细]

刺绣:从闺阁中走出的新锐收藏

刺绣,又名针绣,俗称绣花。以绣针引彩线(丝、绒),按设计的花样,在织物(丝绸、布帛)上刺缀运针,以绣迹构成纹样或文字,是我国优秀的传统工艺之一,古代称黹、针黹。后因刺绣多为妇女所做,故又名女红,距今已有4000年的历史了。按流派分类,刺绣可分为苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣、鲁绣、汴绣等,按线的材质可以分为绒线、人体毛发、金银丝等,按针法收藏又可分为十字绣、走针绣、马尾绣等。[详细]

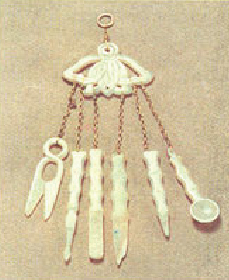

闺阁绣楼的用物——剪和剪刀的诗情故事

自古以来,剪刀是闺阁绣楼的主要用物。刺绣缝纫向为妇女工作,操作时不可无剪,因而成为妇女必备之物。张敞所撰《东宫旧事》记,太子纳妃时,有龙头金缕交刀四。作为妃子,也需常用剪裁。1985年,内蒙古哲里木盟奈曼旗辽代陈国公主墓出土的玉制工具佩上,就有一把剪刀。[详细]

-

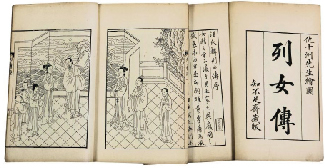

故宫藏闺阁画家绘画管窥

闺阁画家包括“名媛”和“姬侍”画家。指生长于稳定、闲适的家庭环境中,并具有诗文笔墨修养的女画家。这其中又有来自于文化世家,特别是画家世家的女子与来自官宦、商贾家庭的女子的不同。作为官、商家庭的闺阁画家主要从画于“善画者”;而文化世家的闺阁画家则自幼浸染在浓厚的文化气氛之中,她们有能书擅画的亲属随时与之探讨画理、切磋画艺;有家中所藏丰富的书画作品供其参考,等等,因此,比之官、商家庭的闺阁画家,她们的绘画水平更高一些。[详细]

-

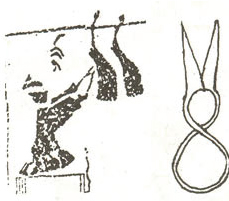

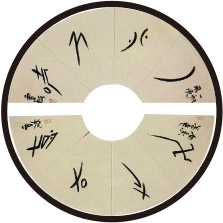

中国文字史上的奇迹:女书

女书,严格讲应称为“女字”,即妇女文字。它不仅符号形体奇特,记录的语言奇特,标记语言和手段奇特,流行的地区、社会功能和传承历史也很奇特。女书流行在湖南省江永县潇水流域,至今仍在一些高龄妇女中使用。关于女书的起源,当地有几种说法。其中之一说:自古以来,江永潇水流域的妇女喜欢聚在一起织布绣花。她们不能上学读书,学习男字(她们称方块汉字为男字),为了把自己的苦难经历记下来,她们便在织布绣花图案的基础上,共同创造了这种文字。[详细]

-

解读李清照词中的闺房往事

李清照,号易安居士,南宋杰出女文学家,山东济南人,北宋婉约词人。李清照幼承家学,早有才名。以词著名,兼工诗文,并著有词论的李清照,在中国文学史上享有崇高声誉。早年生活安定、优裕,词作多写相思之情;金兵入侵后,遭遇国家巨变,词作多感慨身世飘零。她的诗文感时咏史,与词风迥异。她还擅长书画,兼通音律。现存诗文及词为后人所辑,有《漱玉词》等。主张“词,当别具一家也”。是中国历史上唯一一位名字被用作外太空环形山的女性。[详细]

-

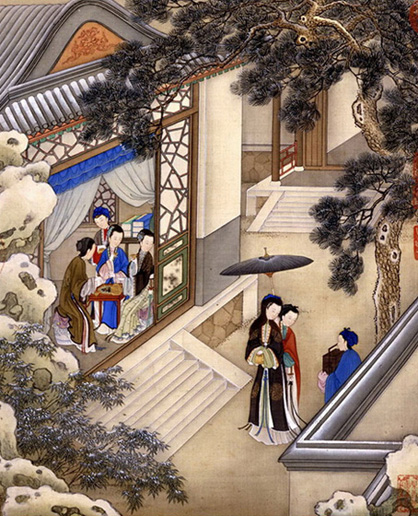

明清江南女性的文学生活

明清时期,在青楼文学衰退的同时,闺阁文学群体日渐壮大。这一方面与女性自我意识的增强密切相关,另一方面与当时士人的大力扶植有着联系。在中国古代,女作家的时空分布以明清时期的江南最为集中。从胡文楷《历代妇女著作考》著录的4214名女作家看,汉魏六朝迄明末只有362名,再去其“现代”女作家168名,清代竟达3684名。据美国汉学家曼素恩统计,其中有籍贯可考的女作家3181名,而长江下游占了70%以上,苏、松、常、杭、嘉、湖及周边各府,更是才女汇聚。[详细]

古代女子的休闲方式

在人们印象里,古代女子除了相夫教子做女红,似乎就没有娱乐生活了。实际上,古代女子的休闲方式比现在更加丰富多彩,也更为有趣。古代的女子和男人一样,喜欢喝点小酒,特别是会写诗作词的女子,常常邀三五知己,一边看窗外繁花似锦,一边谈古论古,细细啜饮。一坐就是几个时辰,只到日暮西山,才依依不舍地道别。有李清照小词一首为证:“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽归回舟,误入藕花深入。争渡,争渡,惊起一滩欧鹭。”由此可见,古代女子不仅善饮酒,还喜欢泛舟。邀几个文朋诗友,选个晴好的天气,到水波碧绿的湖面上泛舟去,看云在天上飘,看荷花开得妖娆,偶尔把手伸进清凉的水中,体会水的柔情万种,感受大自然的无限美好。泛舟有多美妙,从李清照和朋友争着摆渡就可以看出来。上学时,每次读到这首词,我就无限向往,恨不得自己穿越到古代,饮酒泛舟去。[详细]

-

斗草:古代闺阁女子的专宠游戏

斗草是古代女孩子之中的最流行的一种,最早可以追溯到魏晋南北朝时期。古人的诗词里多有对“斗草”的描写,也多和女性有关。李清照的《浣溪沙》还曾提到“海燕未来人斗草”。在唐代,斗草不仅仅是妇女儿童的最爱,成年男子也对此颇好。李商隐、李白的诗中都曾提到过斗草。“如何斗百草,赌取凤皇钗。”“百草巧求花下斗,只赌珠玑满斗。”这斗草给成年人一玩儿,便要成赌,以物品或金钱作赌注。[详细]

-

古代盛行的“女足”

我国的女子足球,汉代就有记载,而唐代宫廷尤为盛行。蹴鞠,与现代足球相类似,同踢毽差不多,没有激烈的对抗与竞争,讲求技艺高超,姿态优美,称为“白打场户”,即不用球门,每人独个儿踢,用脚、肩、头、背等部位与球接触,不让球落地。也可以进行比赛,比谁玩得久而球不落地,比谁玩法多样为优胜。蹴鞠是一项非常适合妇女的运动,因而直至明、清仍流行不衰。[详细]

-

古代女子流行清明打秋千习俗

秋千又称“攸千”,是我国北方民族的一种传统游戏。古时的秋千多用树木的丫枝作为架子,在上面拴上彩带制作而成,后来逐步发展为用两根绳索再加上踏板做成秋千。据民俗专家介绍,在中国的不少地区,女子中还流行着清明荡秋千的风俗。“清明这天,全国不少地方都有打秋千的习俗,尤其是闺中女子,所以民间有‘女人的清明男人的年’的说法。”山东大学民俗学研究所副教授李浩说。[详细]

-

正月:寒夜探梅

-

二月:杨柳荡千

-

三月:闲亭对弈

-

四月:庭院观花

-

五月:水阁梳妆

-

六月:碧池采莲

-

七月:桐荫乞巧

-

八月:琼台玩月

-

九月:重阳赏菊

-

十月:文窗刺绣

-

十一月:围炉博古

-

十二月:踏雪寻诗

-

正月:寒夜探梅

-

二月:杨柳荡千