北京人忌讳在屋子里面撑伞,老人们经常告诫小孩子:"屋子里面不可撑伞,否则房子会漏!"这当然带有极大的夸张成分,但是也并不是毫无道理,因为顶棚就是北京平房的天花板,北京的平瓦房的顶棚,都是用木条加高粱杆和苇子杆扎的,再糊上壁纸。顶棚高不及丈,又是纸糊的,所以在屋内挥舞长物,极易捅破。北京人还忌讳院子里的地面比胡同、大街的地面低,原因是一进门就得跳蛤蟆坑,而出门从低向高,如似登山,明显不吉利。[全文]

磕头下跪可算是最大的礼数了,臣见君时就行此礼。打拱是最常见的见面礼节,边打拱边寒暄,很有人情味。老北京的居民十分注重礼节,街坊们平时见面也要作揖打拱。告别茶即主请茶暗示客人该告辞,所以听到"请茶"时,要留意看主人是否有送客之意。晚清男人的坐相也有要求,双脚分开,脚掌着地,手放在膝上,即所谓"坐如钟"。妇女坐相显得更加规矩,双脚必须并拢,双手合放在膝上。[全文]

饭桌上的文化,就是"饮馔文化"的通俗叫法。在老北京,不同的家庭或家族在社会、经济、习惯、环境的影响下,形成了有自家特色的饭桌文化。老北京饭桌上各种礼仪十分讲究,在漫长的岁月中逐渐折射出老北京的价值观念,自觉或不自觉地构筑了具有"礼"、"孝"、"德"、"教"为内容的饭桌文化。[全文]

吃饭时不能将筷子插在盛着米饭的碗里,特别是家中有七八十岁老人的,绝对不允许将筷子插在盛满米饭的碗里。这是因早年间家里死人后要摆供品,其中"倒头饭"就是将筷子插在盛满米饭的碗里。如果将筷子插在盛着米饭的碗里,是对家中老人的最大不敬。吃完米饭后,碗里要一干二净,不能有剩余的米粒粘碗上。[全文]

老北京民间有句俗语:"头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋。"据说与节气和那时菜农生产技艺有关:农业落后,也没有暖棚设施,没有更多夏令青菜供应百姓,夏至数伏时正是蔬菜青黄不接断档之时,也因老北京伏天时特炎热,汗流浃背的人们都愿在此时弄些简单少油又清淡爽口的饭食,所以就衍生出伏天吃饺子、面条、烙饼的食俗。[全文]

咱四九城的老北京人在入秋后有"吃秋"之俗,民间亦有"立秋炖大肉"的俗语。这与先民们把夏季称为恶季,夏老虎有关,旧京时环境卫生差各种疫病丛生,害病后体质瘦弱,又因数伏时节气候酷热潮湿,所以人体日渐消瘦。正因上述的缘故老北京传承着吃秋进补的习俗。为此老北京还有"秋季补的好,冬天病不找"的俗语。[全文]

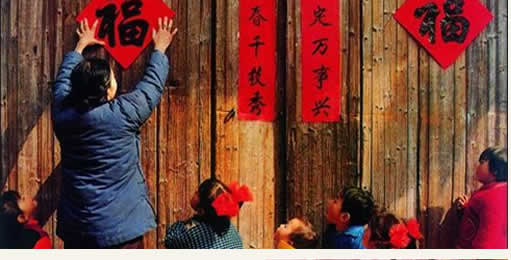

过年的同义词还有"新衣",不管多穷的人家,过年都得穿得鲜鲜亮亮,不然街坊邻居都看不起,如同这世上没有比过年不穿新衣再晦气、再不痛快的事了。老话儿说"宁穷一年,不穷一节",春节是一年当中节气最旺,最交好运的时候,所以谁家也不愿意显着穷气。解放前,每逢大年三十,店铺的老板都要奖励学徒,这是老礼儿,为的是求顺求财。老板会尽量对徒弟说一些夸赞的话,以示勉励,然后发给徒弟赏钱。这个约定俗成的行规,叫做"说官话"。老北京的生意,每年进了腊月就一天比一天红火,比如理发剃头,每个人过年都得"辞旧迎新",所以行市一天一个价。老话儿说得好"贱年饿不死穷人"。大年三十儿天黑之前,是穷人家的孩子给家里挣小钱的好机会,他们到胡同里去"送"财神爷的画像。买像的人家,不说买,说请,否则是对财神爷不敬。同样,卖的人也不能说卖,叫送。早一会儿去送,请的人不大着急,送晚了,人家都请了,就送不出去了,所以就得赶寸劲儿。[全文]

结婚当天按当时习俗执行的礼仪,就是婚礼。"久旱逢甘雨,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。"在我国历来把娶亲办喜事当成人生的一大乐事。为此男方主婚人都要出帖大请亲友,注明为第几男或第几孙"授室"。迎娶新娘用的是红缎绣花八人抬的大轿。轿前有成对座伞成对筛镜,二十四名或三十二名吹鼓手(包括八面大鼓),外加清音。再前有各种旗帜,肃静回避牌、对扇,若干对金灯以及金瓜、钺斧、朝天凳等,最前为一对开道锣。如新郎亲迎,则另加绿段绣花八人抬大轿一座,新郎端坐其中,行于红轿之前。至于随行人员,有大媒、伴郎、娶亲的、赞礼的等乘车随后,前往女方迎娶新娘。[全文]

灵堂设置和祭奠,人死后的停丧日期因家境不同而有长有短。除"四天接三五天埋"和极贫之家不计时日外,有七天、九天、十一天、十三天和三七、五七、七七(四十九天)种种日期,都是三日接三,出殡前一天伴宿,其中念多少棚经是随便的。早年人死后很少借庙宇移灵办事的,都是在本宅搭棚办事。人死的当天一方面准备棺殓,一方面就招棚铺搭棚。搭棚是平地立杆,顷刻便成楼台,和杠夫抬杠全是北京特有的技术。所搭的棚按不同季节区分质料:冬日搭"暖棚"、"布棚";夏日搭"凉棚"、"席棚",凡四面上一半玻璃的叫做"玻璃棚"。[全文]